一年有365天,怎么算出来的?

来源: 全国少工委

仰望 天空 ,浩瀚的宇宙总给人无限遐想。元朝有个叫郭守敬的人,他不仅对天空充满好奇,而且付诸行动,改进、发明天文测量仪器,测量出了很多重要的基础数据,比如一年有365.2425日(与现代测算结果十分接近) ,黄赤交角为23度33分(提高了精准度)。处在科学并不发达的古代,他是怎么做到的呢?

△郭守敬铜像

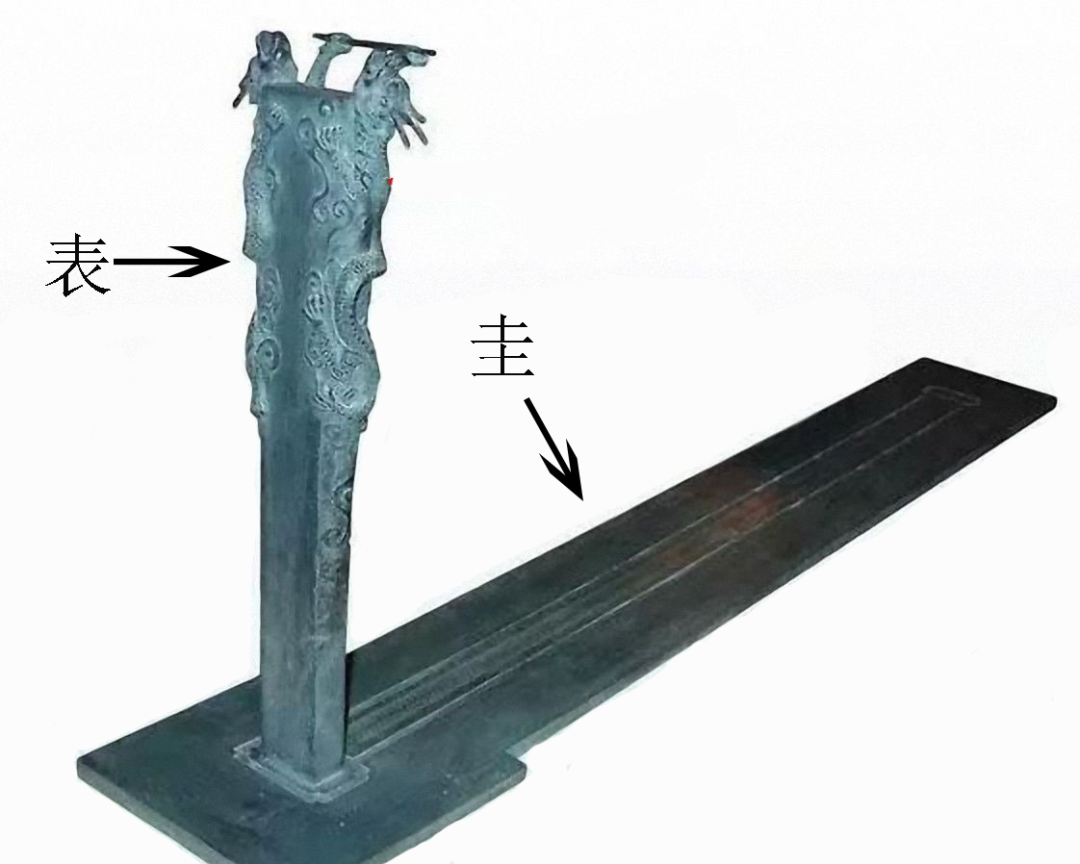

古代的 圭表

圭表是古代一种测量正午日影(太阳照射物体所成的阴影)长度的仪器,由“表”和“圭”组成。“表”是一根垂直于地面的标杆,“圭”是从表的底部向正北方向延伸的一条长板,上面有刻度。每天正午,当太阳升到天空正南方向时,表的影子刚好落在圭面上。

△圭表

对于北半球而言,一年中,日影最长的那天是冬至,日影最短的那天是夏至。我国历代的天文学家,每年都要仔细测量冬至和夏至前后若干天的日影长度变化,借以推算出冬至和夏至的准确时刻。

△冬至日和夏至日示意图

最初的圭表看起来简单,用起来却有几个问题。

一是表影边缘并不清晰。阴影越靠近边缘越淡,很难看清楚到底什么地方才是影子的边界。边界不清楚,影长就量不准。

二是测量影长的技术不够精密。古代量长度的尺子一般只能量到分(1寸等于10分),往下可以估计到厘,也就是分的十分之一。但是,测定冬至表影的长度时,如果量错一分,就足以使按比例推算出来的冬至时刻有一个或半个时辰的的误差。

小贴士

古代把一天分为 12 个 时辰, 一个 时辰相当于 如今 的两小时 。

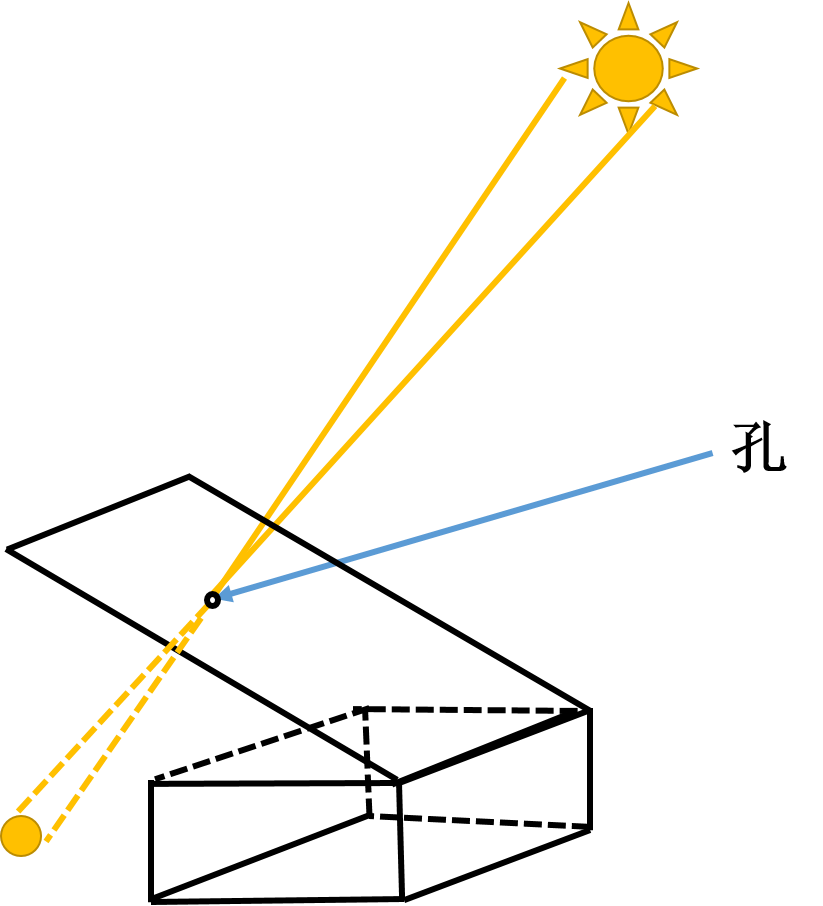

改进圭表

郭守敬想出 了 解决的办法。

第一,把圭表的表杆加高到原来的5倍 , 使观测时的表影也加长到5倍。如此一来,推算出的各个节气时刻误差就可以减小一些。

第二,郭守敬创造了一个叫“景符”的仪器, 就是一个薄铜片,中间有个小孔,来自顶端的光线照射在上面,由于小孔成像效应,圭面上的投影线会变得非常清晰,准确量取影长就不是难事了。

第三,改进量取长度的技术 , 把直接能测量出的单位从分提高到厘,能估算到的单位从厘提高到了毫(10毫等于1厘)。

郭守敬利用改进后的圭表进行连续观测,测出了一年有365.2425日。

△景符示意图

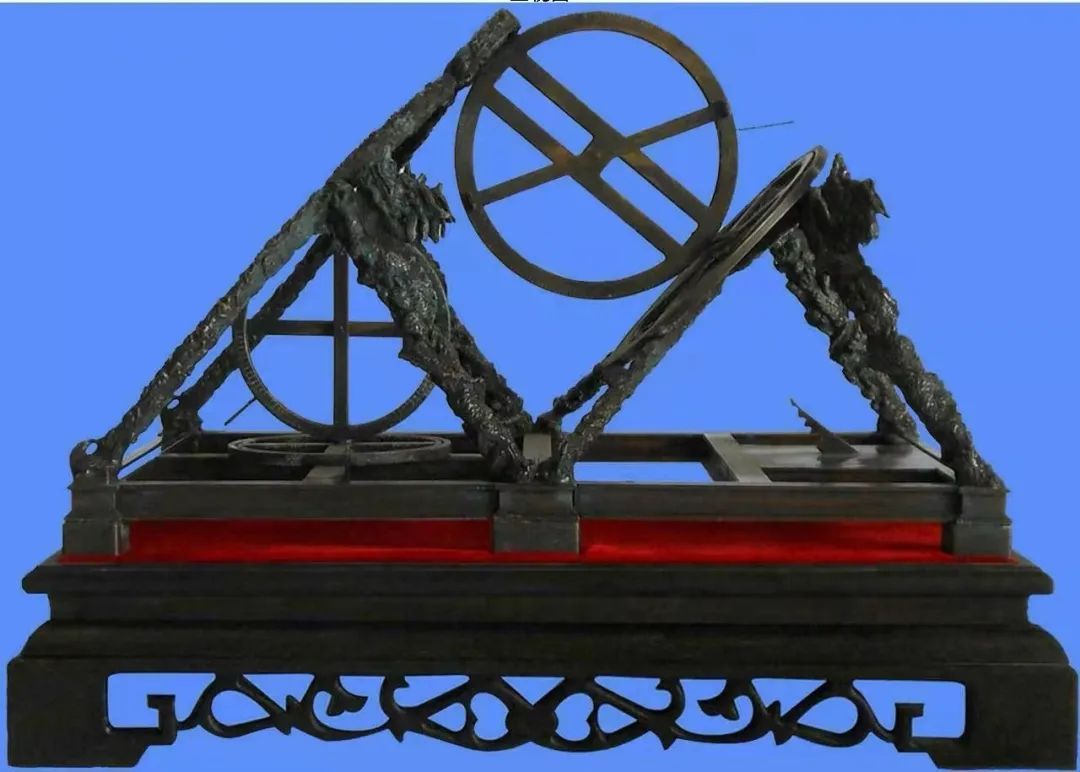

从浑仪到简仪

如下,左图中是一架浑仪,经过郭守敬的改造,变成了右图的简仪。

浑仪是测量天体位置的仪器。 古人认为,天空像半个圆球一样覆盖着大地,太阳、月亮等天体就在这个半圆球表面运动。地平线下面还有半个圆球,与地上部分组成整个圆球,即天球。浑仪圆圆的形状就反映了当时人们对天地的认知。浑仪里有多个圆环,环上有刻度,代表不同的坐标。圆环里还有一根细长的窥管,用这根细管瞄准某个天体,从那些圆环上找到刻度,就能大致推定这个天体的空间位置。

△浑仪

浑仪在结构上有一些缺陷。比如,层层叠套的圆环会遮挡观测视野,而某些天体的出现是转瞬即逝的,因此很容易错过难得的观测机会。对此, 郭守敬 把非必要或作为支架的圆环统统舍掉 ,只保留了两组最基本的环圈系统,并将这两组装置设计在同一座仪器的上下两个部分,相互独立,可由两个人同时操作。 他细化了刻度 , 以前只能读出1度的四分之一,细化后能读到1度的三十六分之一。经过改进的浑仪更加简单实用,取名叫“简仪”。

△简仪

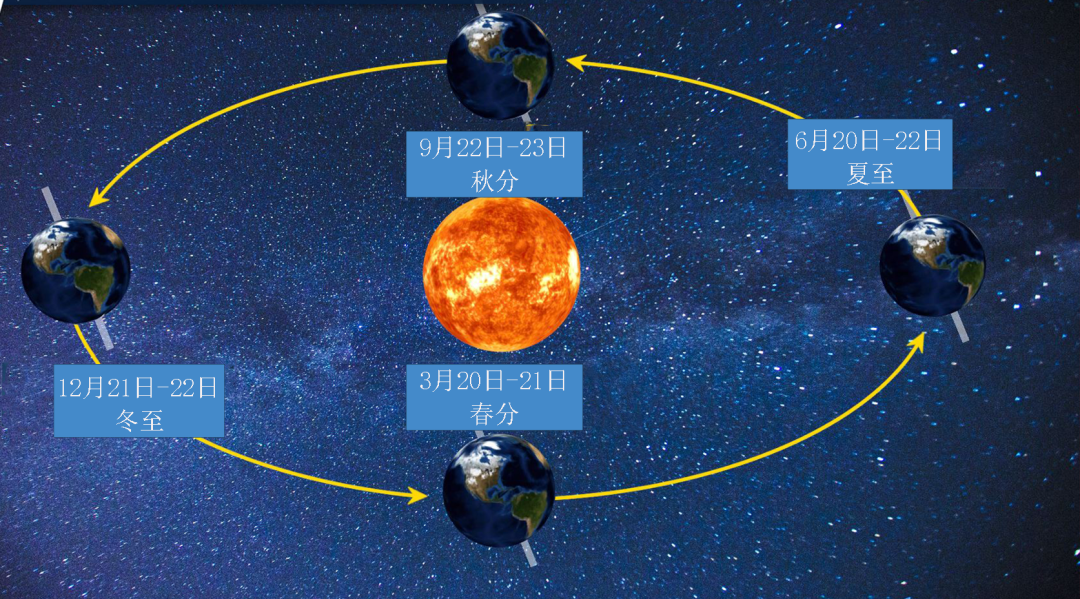

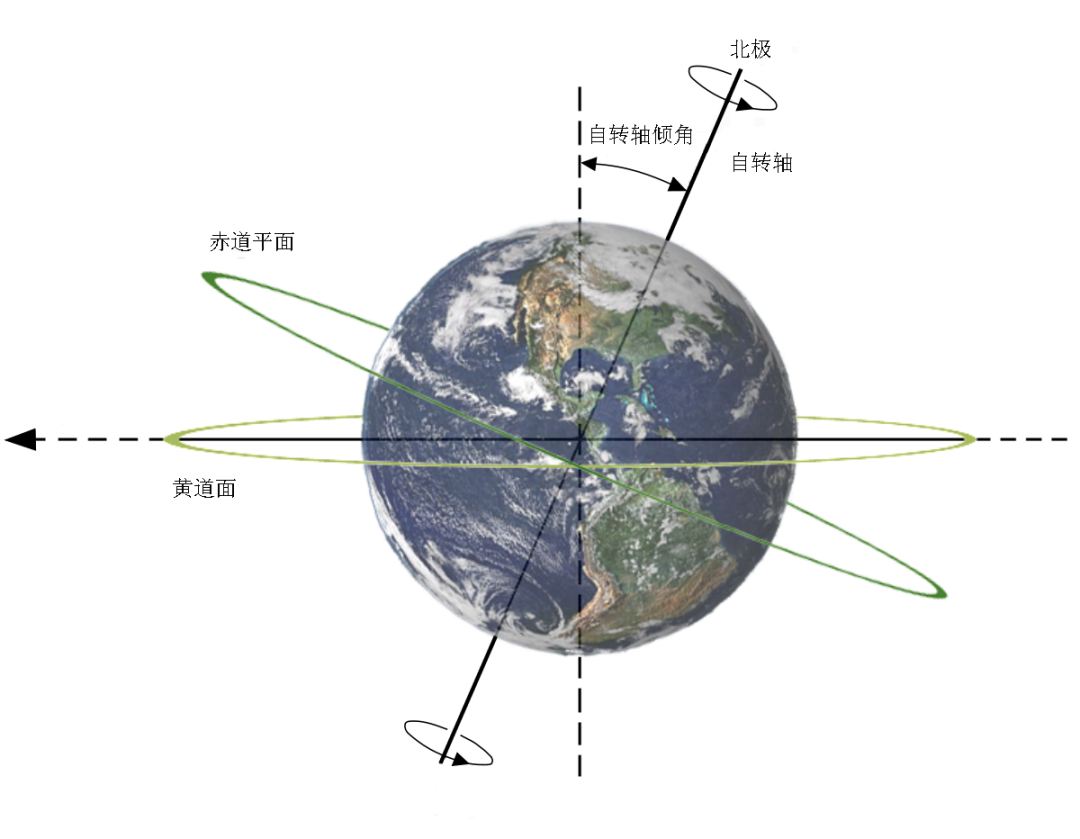

测定黄赤交角

利用简仪,郭守敬做了许多精密的观测,其中较为重要的一项是黄赤交角的测定。我们所居住的地球在不停地做着两种运动——自转和公转。人们把地球公转轨道面叫作黄道面,黄道面与赤道平面的交角就叫黄赤交角。

△黄道面与赤道平面的交角就叫黄赤交角

黄赤交角是天文学上的一个基本常数,这个数值从汉朝起一直被认为是24度,一千多年来始终没人怀疑过。实际上这个交角每年都在不断地缩减,只是每年缩减的数值很小,短期内很难被人察觉。经过郭守敬的重新测定,测出当时的黄赤交角为23度33分,这使很多天文数据被重新确定。

除了圭表和简仪,郭守敬一生中还自制过多种天文仪器,组织了全国范围内的大测量,编制了《授时历》等。为了纪念郭守敬,现在很多与天文相关的名字都是以他的名字命名的,比如月球上的郭守敬环形山、郭守敬小行星、郭守敬望远镜等。

△郭守敬望远镜

看完这篇文章,当你再次仰望天空时,脑海中会不会出现这位伟大天文学家的身影呢?